J’ai quatre ans —cinq, tout au plus— et je suis habillé pour le carnaval qui a lieu chaque année au mois de février chez mes grands-parents à Gravelines, en banlieue de Dunkerque. Sur cette photo qui trône sur la commode du salon où j'ai passé des heures devant Canal J, la poussière s'amoncelle. Mais derrière le verre terni du cadre, on distingue toujours mon visage fardé de jaune, mon chapeau pointu, mon sourire.

Je suis un petit garçon métis, déguisé en petit garçon chinois.

Je me rappelle avoir acheté le costume et le pot de maquillage, mais pas de la personne qui m’accompagnait au moment de l’achat. J’ai encore en mémoire ma mère, blanche, en train de colorier en jaune le visage de son enfant dans la cuisine de ses parents, mais je n’ai aucun souvenir d’une quelconque gêne chez les autres membres de ma famille présents ce jour-là. Pendant le carnaval, je ne crois pas avoir été particulièrement félicité pour mes efforts de déguisement, mais on ne l'a pas non plus trouvé répréhensible.

L'idée qu'on puisse heurter quelqu'un en transformant sa couleur de peau en un déguisement est encore étrangère à la France.

Et pour cause: la yellowface est, de même que la blackface, encore étrangère à la France. Plutôt, l'idée qu'on puisse heurter quelqu'un en transformant sa couleur de peau (et la culture fantasmée qu’on lui associe) en un déguisement est encore étrangère à la France.

Pourtant l'histoire de la blackface ne laisse pas de place au doute. Popularisée au théâtre puis adoptée par le cinéma, cette pratique, qui consiste à se noircir le visage et le corps pour «jouer un personnage», avait dès ses débuts un seul et unique but: se moquer des noirs.

Comme l'expliquait France Info en 2013, c'est au 19e siècle que la blackface devient «un genre à part entière dans des spectacles américains appelés minstrel shows où des acteurs blancs grimés dansent et chantent en se moquant des Noirs». La moquerie devient alors un moyen supplémentaire pour la population américaine blanche d'asseoir sa domination sur une population d'esclaves qu'elle ne saurait voir libres, puisqu'idiots, incapables, vulgaires et dangereux.

C'est au nom de cet héritage que la blackface agite la presse américaine tous les ans à la fin du mois d'octobre. À chaque fois qu'un homme pense son déguisement de Kanye West parfaitement innocent, ou à chaque fois qu'une célébrité estime que la qualité de son costume d'Halloween dépend plus de sa capacité à se noircir la peau que du choix de ses vêtements.

La pratique dépasse de loin les États-Unis, et existe aussi en Belgique, aux Pays-Bas, en France... Mais dans le pays dans lequel j'ai grandi, où beaucoup disent «ne pas voir les couleurs», ou préfèrent parler «d'humanisme» pour nier la spécificité de la condition noire et celle d'autres minorités, il semble bien qu'elle peine à choquer. En France, le CSA peut ainsi estimer qu'une même blackface renvoie «à un stéréotype péjoratif [...] de nature à choquer»... Et n'a «pas pour but de discriminer un groupe de personnes à raison de leur origine».

En France, le maquillage n’est que du maquillage, et rien de plus, pour la simple et bonne raison que nous sommes en théorie tous égaux devant la loi, indistinctement. Tout au long de mon enfance, l’égalitarisme aveugle de la République était un moyen de dissimuler l’idée selon laquelle «se déguiser» en asiatique, en noir, en arabe, en juif, n’était pas acceptable.

L’égalitarisme aveugle de la République était un moyen de dissimuler l’idée selon laquelle «se déguiser» en asiatique, en noir, en arabe, en juif, n’était pas acceptable.

Je ne me souviens pas d'avoir sourcillé en voyant les élèves du lycée voisin de la maison de mes parents se rendre à leur carnaval de fin d’année «déguisés en Africains». Leurs corps étaient maquillés de noir, leurs hanches ceintes de jupes de paille: il ne manquait qu’un os, qu’ils n’avaient, j'imagine, pas eu le courage de glisser à travers les narines.

Le documentaire de Renaud Le Van Kim, Dans la peau d’un noir, diffusé sur Canal+ alors que je n’étais encore qu'au collège, trouvait grâce à mes yeux. Je voyais dans l’idée de déguiser des blancs en noirs et des noirs en blancs une simple expérience, dont le but était d’illustrer des discriminations. Rien de plus.

J’habitais alors à une vingtaine de minutes en voiture de la frontière belge. Au mois de mars de chaque année, des centaines de «Noirauds» paradent le visage maquillé de noir dans les rues de Bruxelles pour récolter des fonds. À l’école primaire, on m’avait une fois traité de «Noiraud». Pour moi c'était une insulte comme une autre, sans lien avec ma couleur de peau, puisque je n'avais alors pas conscience de pouvoir être victime de racisme. Je ne savais pas encore qu'en n'étant pas blanc, j'étais «hors-norme».

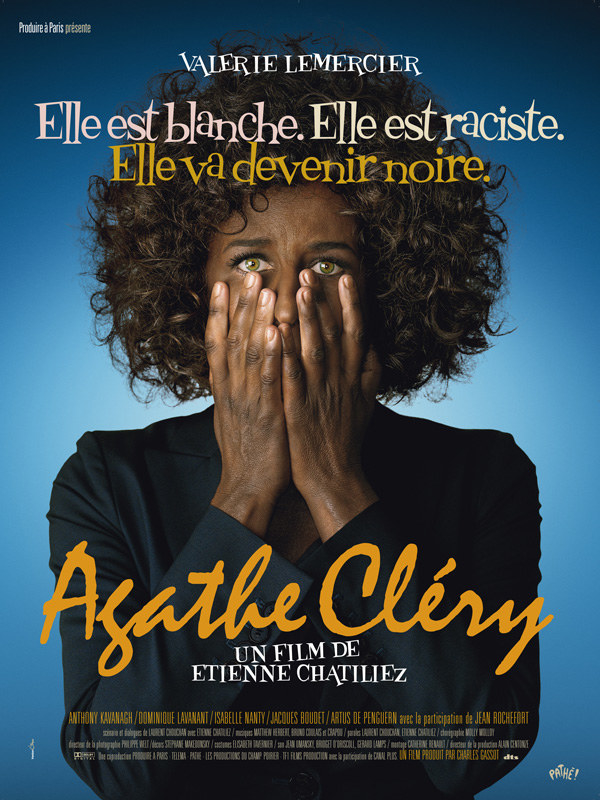

C'est comme ça qu'en 2008, je suis allé sans me poser de questions voir avec ma mère Agathe Cléry au cinéma. Dans le film d’Étienne Chatiliez, Valérie Lemercier interprète une cadre supérieure raciste qui souffre de la maladie d’Addison (une forme d’hyperpigmentation qui vaut au syndrome le surnom de «maladie bronzée») et finit par devenir noire. Le film banalise l’expérience noire en ayant recours aux clichés les plus grossiers (et à des quantités de maquillage): tout au long du film, Agathe Cléry devient meilleure danseuse et se fait plus sexuelle, à mesure que sa peau se noircit.

Je ne saurais dire quel a été le déclic. Pointer du doigt le moment exact où j'ai compris qu'une culture (ou une couleur de peau) n'était pas un costume. Qu'en faire un costume, c'était l'essentialiser, et participer au renforcement des clichés qui l'entourent déjà. Et que, de la même façon que «l'accent africain» que prennent vos potes, vos youtubeurs et Michel Leeb n'est pas «juste une blague», se grimer de noir n'est pas «juste du maquillage».

C'est en fait intimement lié à l'histoire de la blackface, et à celle du racisme.

Se grimer de noir n'est pas «juste du maquillage». C'est en fait intimement lié à l'histoire de la blackface, et à celle du racisme.

Je ne saurais identifier précisément le moment où j’ai compris que se permettre de se «déguiser en Noir», c’était aussi avoir le privilège de ne pas l’être au quotidien. Quand vous êtes noir-e le temps d'une soirée, vous ne l'êtes pas à un entretien d'embauche, quand vous cherchez à louer un appart, ou quand vous faites vos courses, suivi-e par un vigile.

Tout ce que je savais, c'est qu'il me serait désormais impossible de ne plus le voir.

En 2013, j’ai tiqué quand une journaliste du magazine ELLE a cru bon de peindre son visage, coiffé d’une perruque afro clownesque, de peinture marron inégalement répartie pour «rendre hommage à Solange Knowles». La photo, postée sur Instagram, a fini par faire scandale aux Etats-Unis, après quoi la journaliste française s'est excusée. Je ne suis pas certain qu’elle ait bien compris pourquoi elle avait à le faire.

J'ai été heurté en voyant circuler en juin 2014 une photo de policiers grimés en Noirs à l’occasion d’une «soirée négro», et plus encore parce qu’il a fallu une fois de plus expliquer pourquoi ces choses ne se faisaient tout simplement pas.

La même année, j’ai d’abord pensé à une blague en apprenant que les chroniqueurs de Touche Pas à Mon Poste avaient «rendu hommage» aux membre de la Compagnie Créole sans oublier de passer par l'étape maquillage.

Enfin, je n'ai pas su quoi faire en voyant surgir l'an dernier sur mon fil Facebook les photos d’une «soirée africaine» à laquelle participaient des gens que j’avais fréquentés à Sciences Po, et desquels je n’aurais jamais cru avoir à douter.

Naïvement, j’ai longtemps pensé que le simple accès à une connexion à Internet aurait suffi à faire de ces évènements un souvenir du passé. Que si j’avais réussi à apprendre des erreurs des autres et contempler avec tristesse, quelques quinze années plus tard, un choix de déguisement de carnaval malheureux que certains trouveraient anecdotique, tout le monde en serait certainement capable.

J’avais tort. Il y a moins d'un an, c'est une personne maquillée des pieds à la tête qui m'a ouvert la porte d'une soirée déguisée à laquelle j'avais été invitée. Une personne visiblement incapable d'incarner Yannick Noah sans se tartiner le visage de peinture marron. Plus encore, j'avais tort de me penser hors de cause, de me croire à l’abri, alors que j'avais moi-même, trois ans plus tôt, trouvé fort à propos de me «déguiser en Indien», bindi sur le front.

Naïvement, j'ai ensuite pensé qu’un renouvellement générationnel suffirait à faire disparaître les relents de racisme qui rendent ces pratiques encore acceptables au plus grand nombre dans mon pays.

C’était avant d’apprendre qu’en mars 2015, une garderie de Le Brethon, dans l’Allier, avait organisé un «carnaval africain», sans laisser de doute sur la nature de l’évènement. Sur la photo qui illustre l’article de La Montagne, depuis supprimé du site du journal qui rapporte les faits, une quinzaine d’enfants se tiennent alignés. La peau noircie, ils portent des perruques, des colliers, des jupes de pailles colorées, et arborent pour la plupart un sourire que je reconnais.

Celui du petit garçon au chapeau chinois de la photo chez mes grands-parents.